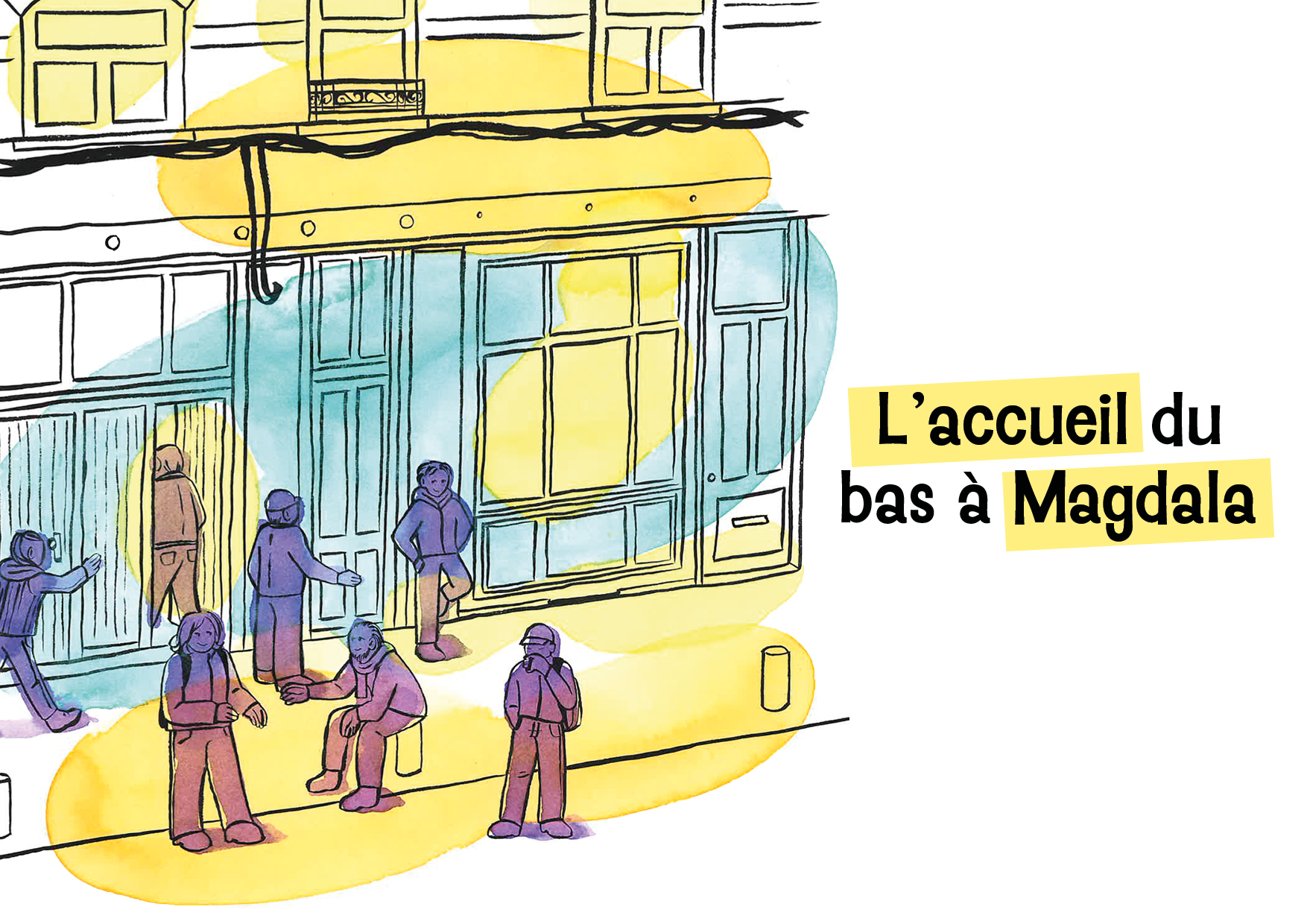

L’accueil du bas à Magdala

Le livret "L'accueil du bas à Magdala" est le fruit d'une collaboration d'une année avec l'association lilloise, Magdala. L'accueil de jour à Magdala, c'est avant tout un espace géré par et pour les personnes en situation de grande précarité.

C'est à travers le récit collectif de Danièle, Juliet, Mathias et bien d'autres, que nous découvrons de quelle manière a été mis en place l'accueil de jour chez Magdala à la suite de l'arrivée du COVID qui a bouleversé toute l'organisation du centre.

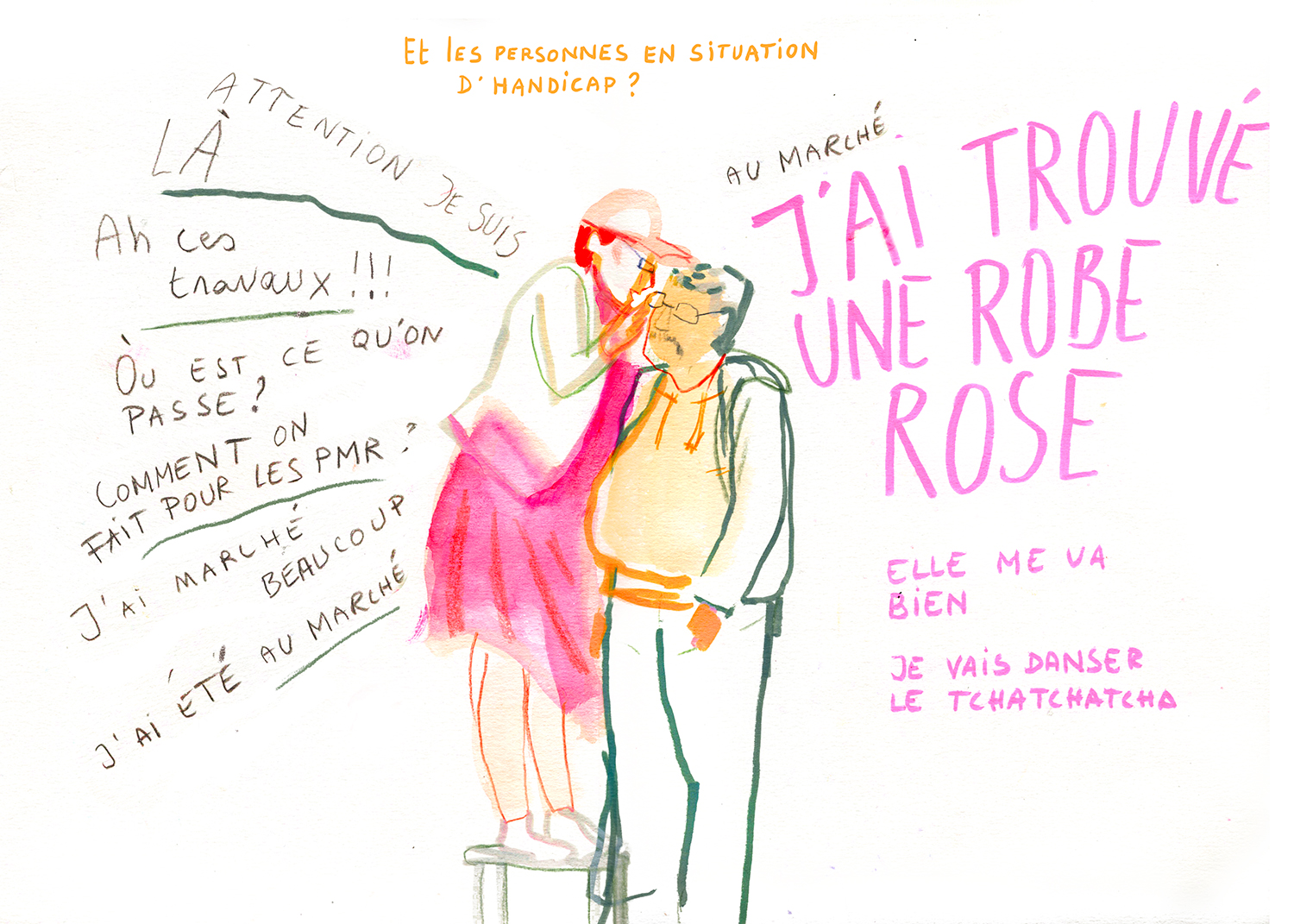

En plus des témoignages, viennent s'ajouter les flamboyantes aquarelles de Kat Dems qui ont fait l'objet d'une exposition au centre d'accueil. L'illustratrice a travaillé à partir des récits des narrateur·ice·s afin de raconter l'histoire du centre de jour auto-géré.

Retrouvez la transcription ci-dessous.

Retrouvez la transcription ci-dessous.