Première réunion d’un futur syndicat de locataires dans le quartier Saint-Nicolas à Namur

Source image : Periferia

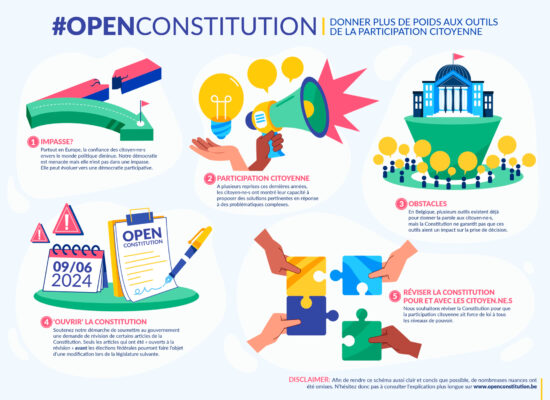

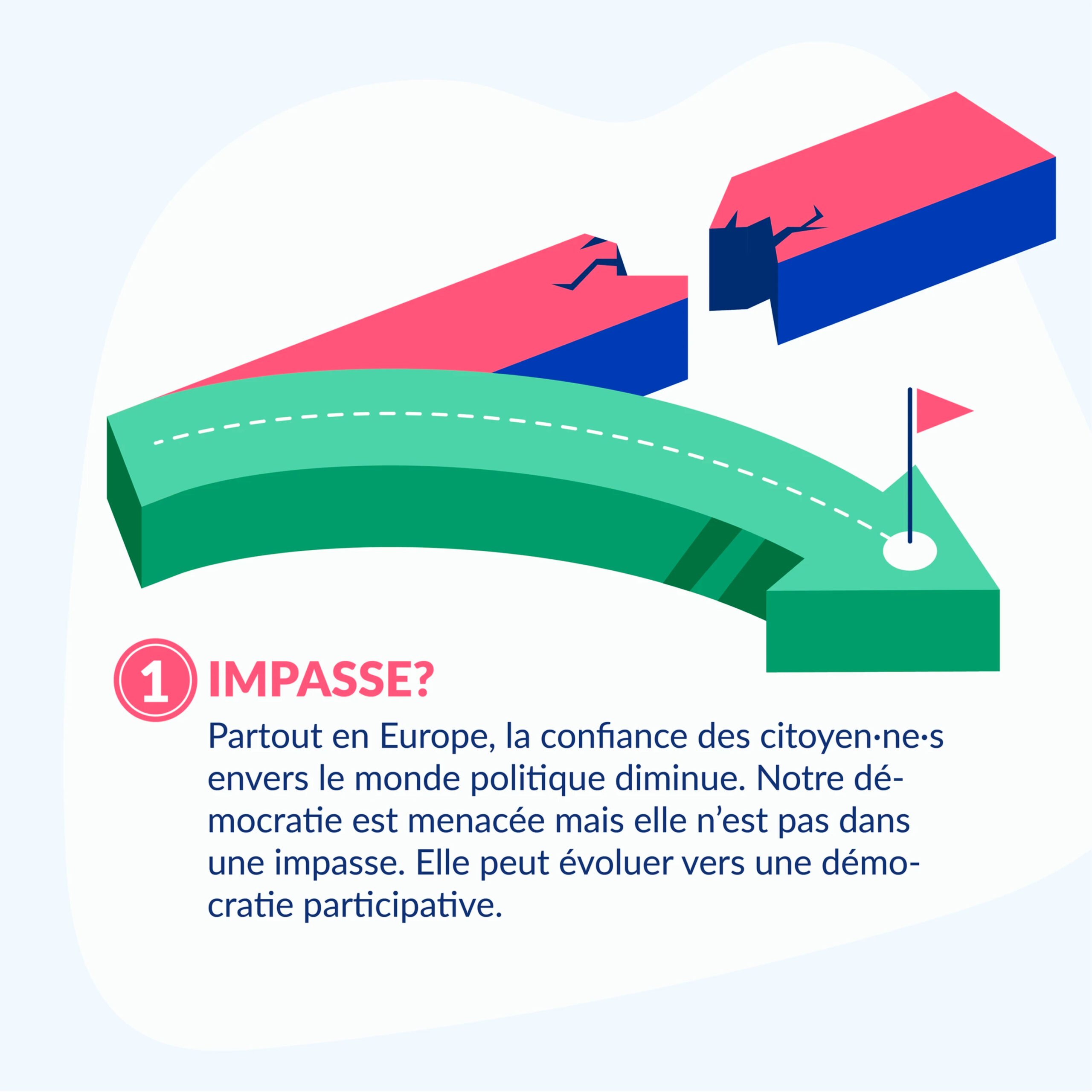

Le 18 décembre en soirée, Periferia a animé la première rencontre du futur syndicat de quartier Saint Nicolas ! Cette rencontre a rassemblé en toute convivialité une quinzaine de locataires du quartier Saint-Nicolas à Namur. L’intention : se retrouver autour de différentes problématiques quotidiennes liées au logement dans le quartier et trouver des pistes de solutions collectives.

Cette rencontre fait suite à une mobilisation de plusieurs semaines portée par Periferia en partenariat avec différent·e·s acteur·ice·s du secteur associatif et médical du quartier (la Maison Médicale des Arsouilles et l’asbl Coquelicot). Ainsi, sur l’impulsion de certain·e·s habitant·e·s faisant remonter de nombreux problèmes liés aux questions de logements et une envie d’agir, Periferia et ses partenaires sont allés toquer à la plupart des portes du quartier pour rassembler plus largement les personnes concernées. Cette démarche est notamment inspirée du community organizing, que d’autres groupes de locataires utilisent également, notamment à Charleroi. En tout, c’est à plus de 400 portes que nous avons frappé, pour une trentaine de réponses et une vingtaine de locataires intéressé·e·s !

Lors de cette première réunion, les locataires du quartier se sont rencontré·e·s ou retrouvé·e·s dans une ambiance chaleureuse. Iels ont pris conscience de leur liens de voisinage avec amusement puis ont échangé sur les différentes situations problématiques de logement. Le groupe s’est rendu compte de la nécessité de s’organiser pour résoudre ou améliorer ces situations de manière collective et solidaire.

Source image : Periferia

Les problématiques principales qui ont émergées étaient notamment :

- L’insalubrité et notamment une mauvaise isolation, des loyers trop cher, des propriétaires peu réacti·f·ve·s , et une gestion négligente des bailleurs sociaux, laissant les locataires dans des situations délétères.

Une chose était assez claire dans cette rencontre : le besoin de sortir de l’isolement et de l’impuissance dans ces expériences perçues comme individuelles et aller vers une force de réflexion et d’action collective capable, solidaire et résiliente. Les locataires veulent responsabiliser les propriétaires et rétablir un rapport de pouvoir égalitaire grâce au groupe.

Aussi, une prise de conscience s’amorce sur des problèmes plus structurels dans le quartier ; le manque de logement sociaux et leur gestion inadéquate, l’augmentation des loyers et les difficultés d’accès au logement pour les habitant·e·s les plus précarisé·e·s et vulnérables socialement, la disparition des commerces de proximités, etc. Le quartier semble de moins en moins adapté à certain·e·s de ses habitant·e·s qui en forment pourtant son identité.

Riche d’échanges, d’humour et de solidarité, la rencontre a éveillé un sentiment collectif d’encapacitation[1] sur ces enjeux. Le groupe a dégagé ses premiers objectifs pour s’organiser et a fixé une prochaine rencontre en janvier.

Le ton est donné dans le quartier populaire de Saint-Nicolas pour une justice sociale menée par et pour ses habitant·e·s.

[1] L’encapacitation est un processus par lequel une personne ou un groupe reprend du pouvoir par rapport à une situation où celui-ci est en défaveur dans le rapport de pouvoir en place. Cela participe à la résolution de rapports de dominations et vise à atteindre plus d’égalité dans les rapports sociaux, ici entre locataires et propriétaires.

n.f. Processus par lequel une personne ou une collectivité se libère d’un état de sujétion, acquiert la capacité d’user de la plénitude de ses droits, s’affranchit d’une dépendance d’ordre social, moral ou intellectuel.(date de la publication : 18/12/2005 - éd. commission générale de terminologie). https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/dictionnaire/e/encapacitation

Source image : Periferia

Check-in ou météo, Collectiv-a,

Check-in ou météo, Collectiv-a,