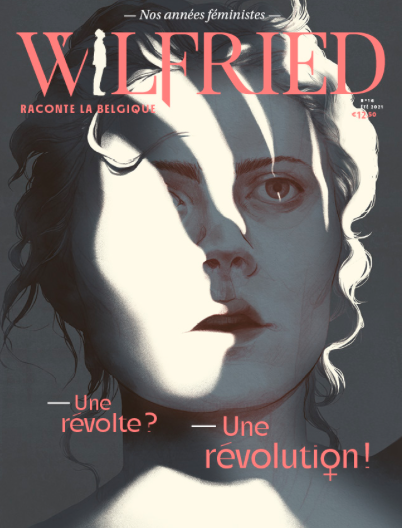

Livre – Ville Féministe

"À qui appartient la ville ? Sûrement pas aux femmes. Souvent le théâtre des violences, la ville repose sur des fondations sexistes. Kern s’attarde à la manière dont les relations de genre, de classe, de race et d’âge se déploient dans la ville. Elle nous invite à redéfinir et à nous réapproprier les espaces urbains. Comment rendre nos villes plus féministes ? Partant de son expérience quotidienne de citadine à différentes époques de sa vie (enfant, adolescente, étudiante, travailleuse, militante et mère), elle s’appuie sur les théories d’urbanisme, des travaux de géographes féministes et des références à la culture pop pour montrer comment une ville genrée qui s’embourgeoise exclut les populations marginalisées, mais également pour évoquer les possibles configurations d’une ville plus inclusive."

Pour en savoir plus : cliquez ici