Outil | Facilitation en ligne

Faciliter une réunion en ligne, Collectiv-a

Tous les articles de nos bases de données (CLT, BP..)

Faciliter une réunion en ligne, Collectiv-a

"La démocratie politique devient un théatre de marionnettes", Interview d'Isabelle Ferrera, L'Echo, Simon Brufaut

L'article est disponible gratuitement en cliquant ici.

L'article est disponible gratuitement en cliquant ici.

Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, Catching the deliberative wave.

Le cadre de fonctionnement, Collectiv-a

Renaud Epstein & Jacques Donzelot, « Démocratie et participation : l'exemple de la rénovation urbaine », Esprit, 2006

Les premiers domaines où des dispositifs de participation ont vu le jour sont celui de l’aménagement du territoire et de la politique de la ville. Cet article revient sur des exemples français de rénovations urbaines dans des quartiers populaires des communes française de Montfermeil, Reims, Nantes et Dijon.

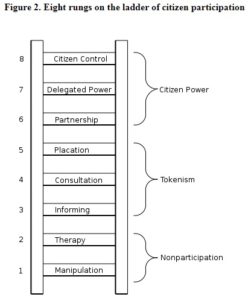

Les auteurs abordent ces plans de rénovation urbaine du point de vue du degré de participation des habitants à leur élaboration. Ils mettent notamment en lumière les intérêts des différents acteurs et la façon dont ces intérêt influent sur le degré de participation. Ils replacent ensuite ces quatre expériences sur l’échelle d’Arnstein et montre qu’aucune ne dépassent les deux premiers stades de l’échelle. Ils mobilisent l’expérience étasunienne des Corporation de développement communautaire (CDC) pour illustrer le dernier stade de participation évoqué par Arnstein.

L'article est disponible gratuitement en cliquant ici.

En présence de l’auteure, Adeline de Lépinay

Au « DK », rue du Danemark, 70b à 1060 Saint-Gilles

GRATUIT - SANS INSCRIPTION

Croisant des démarches à visée émancipatrice de l'éducation populaire et des stratégies venues des États-Unis « d'organizing », le livre Organisons-nous ! Manuel critique (Edition Hors d’Atteinte, 2019) d’Adeline de Lepinay veut contribuer aux réflexions militantes qui cherchent à agir concrètement contre les injustices.

Mouvements féministes, antiracistes ou anticapitalistes, syndicats, associations actives dans le domaine de l’éducation permanente ou de la cohésion sociale… Si la volonté de transformation sociale et d’émancipation des personnes est bien présente, les manières d’y arriver et de s’organiser divergent parfois. Le community organizing privilégie la recherche de résultats concrets et rapides, en visant des petites « victoires » plutôt que le grand « soir ». L’éducation populaire cherche quant à elle à travailler notre compréhension du monde et notre capacité à avoir prise sur celui-ci en vue de le transformer. Comment ces deux approches peuvent-elles cohabiter ? La recherche d’efficacité se ferait-elle nécessairement au détriment de démarches plus réflexives ? Comment développer notre pouvoir, indispensable pour établir un rapport de force favorable, sans valider la légitimité de celles et ceux qui utilisent le leur pour exploiter et opprimer ? La rationalisation est-elle forcément le synonyme d’une perte de sens dans nos pratiques ?

Artisane des dynamiques collectives, Adeline de Lepinay s’est forgée une solide expérience dans les domaines de l’éducation populaire et du community organizing, notamment au sein de l’Alliance Citoyenne d’Aubervilliers (France) où elle a travaillé durant 2 ans. C’est à partir de ce point de vue qu’elle nous proposera une grille de lecture inédite, en comparant les différences et les complémentarités entre ces deux approches afin de réinterroger les bases de l’organisation collective. S’intéressant notamment aux mouvements sociaux récents, elle propose des pistes de réflexion et d’action concrètes pour tâcher d’être à la fois efficaces, démocratiques et solidaires.

Découvrez son blog : http://www.education-populaire.fr/

Au DK, rue du Danemark, 70 b, 1060 BXL

P.A.F : Participation consciente

! Nombre de places limité à 20 personnes !

Si vous venez en tant que travailleur·se·s, merci de limiter le nombre de participant par association à une personne.

Après un bref retour sur les discussions de la veille, Adeline de Lépinay nous proposera d’approfondir quelques chapitres de son livre afin de nous interroger sur nos propres pratiques en tant que citoyen·ne engagé·e, travailleur·euse social·e, activiste… Comment nommer et situer nos pratiques ? Quels outils peut-on mobiliser au quotidien pour favoriser à la fois un travail d’organisation collective et d’émancipation ?

Contacts et renseignements :

La soirée et l’atelier sont organisés par la FEBUL, Periferia et les Actrices et Acteurs des Temps présents avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voici un petit tour d’horizon des perspectives pour 2020…

Voici un petit tour d’horizon des perspectives pour 2020…

Cela faisait longtemps que nous ne nous étions plus réuni·e·s sous la bannière de Capacitation Citoyenne. Cette année, nous aurons à nouveau l’occasion de nous retrouver le 21 mars pour partager nos modes d’actions, transmettre nos stratégies de lutte…. Mais aussi tout simplement de tisser des liens entre acteurs qui n’ont pas – ou trop peu - l’habitude de se croiser. Le thème de cette rencontre : « Quels droits sont au centre de nos préoccupations actuelles ? ».

A l’automne 2019, IEW et Periferia ont invité des citoyen·ne·s venu·e·s de tous horizons pour croiser leurs regards sur la manière dont la démocratie participative se déploie en Belgique. Le constat d’une envie partagée de faire évoluer les choses s’est vite posé et un programme de rencontres a été élaboré. Toutes les 6 semaines, une rencontre est organisée pour découvrir une expérience inspirante, approfondir un enjeu (transparence, culture de la démocratie, dispositifs obligatoires, etc.) et expérimenter une méthode de construction collective et/ou délibération. La première rencontre a lieu le 15 février prochain (infos et inscriptions sur FB ou à la demande par mail – fanny@periferia.be).

Le cycle consacré aux Budgets Participatifs qui s’est déroulé en 2019 a démontré un grand intérêt pour ce sujet. Plusieurs pistes concrètes et innovantes se dessinent dans plusieurs communes, un article reprenant les grandes lignes du cycle paraitra également en mai… Notez déjà qu’on prévoit une suite du cycle pour l’automne 2020. Plus d’informations prochainement !N’hésitez pas à jeter un œil à notre base de données d’ici là…

Suite à deux formations organisées en 2017 et 2018 autour du community organizing, un petit groupe s’est constitué avec l’envie d’expérimenter ces méthodes, tout en menant un travail de réflexion. Prochaine étape ? Une rencontre avec Adeline de Lepinay, auteure du tout récent livre « Organisons-nous – Manuel critique » et du blog « Pour une éducation populaire d’auto-organisation » est prévue le 5 mars pour échanger autour de questions qui se posent entre éducation populaire et community organizing.

En 2019, nous avons exploré cette notion à travers une publication « Transformations soci(ét)ales – On en fait déjà, parfois sans le savoir… ». Cette année nous continuerons d’aller à la rencontre de collectifs et personnes pour les questionner sur leurs histoires de changement. Une nouvelle page « Histoires de changements » reprenant des témoignages, vidéos et contenus sur le sujet est en préparation sur notre site !

Enfin, 2020 est une année charnière pour Periferia avec le renouvellement de notre contrat programme en Éducation permanente : de février à avril, nous mènerons un travail d’évaluation collective pour dégager les futurs axes de travail pour la période 2020 – 2025. Faites nous signe si vous êtes intéressé·e de contribuer à la réflexion.

!!! Attention, suite à un problème informatique, nous avons perdu les contacts de notre base de données hébergées sur notre site et sommes contraints de vous demander de vous ré-inscrire si vous voulez continuer à recevoir de nos nouvelles.

Loïc Blondiaux & Yves Sintomer, « L'impératif délibératif », Rue Descartes, 2009/1 (n° 63), p. 28-38.

Les auteurs constatent la multiplication des dispositifs de délibération (comités de sages, jurys de citoyens, conseils de quartiers…). Ces dispositifs visent à mettre en débat des décisions publiques habituellement contrôlées par les experts. Les auteurs reconnaissent l’écart entre ces dispositifs et la mise en place d’une véritable démocratie délibérative. Dans la philosophie politique, des auteurs comme Habermas considèrent que la délibération entre les citoyens devrait être ce qui constitue le cœur de la société politique. La délibération permettrait en théorie d’arriver à un « consensus raisonnable ».

Les auteurs constatent la multiplication des dispositifs de délibération (comités de sages, jurys de citoyens, conseils de quartiers…). Ces dispositifs visent à mettre en débat des décisions publiques habituellement contrôlées par les experts. Les auteurs reconnaissent l’écart entre ces dispositifs et la mise en place d’une véritable démocratie délibérative. Dans la philosophie politique, des auteurs comme Habermas considèrent que la délibération entre les citoyens devrait être ce qui constitue le cœur de la société politique. La délibération permettrait en théorie d’arriver à un « consensus raisonnable ».

Ces auteurs favorables à la délibération ne remettent pas forcément en cause les instances représentatives : en multipliant les dispositifs visant à délibérer sur des questions publiques, ils considèrent que « la représentation tend à se dissoudre dans la délibération ». Les auteurs distinguent trois avantages que peut apporter la délibération : elle produit une information nouvelle issue du débat, elle oriente les acteurs vers le bien commun et elle est source de légitimité. Les auteurs reviennent ensuite sur les différences sémantiques qu’il y a derrière les thèmes de démocratie délibératives, démocratie participative et gouvernance.

Mémoire de Master de Claire Gauthier, sous la direction de Marc Jacquemain

Mémoire de Master de Claire Gauthier, sous la direction de Marc Jacquemain

Ce mémoire analyse les commissions locales de développement rural, composées de citoyens volontaires et de membres du conseil communal. Il aborde la composition de ces commissions locales en comparant deux communes et répond aux questions suivantes : les commissions locales de développement rural permettent-elles de contrer l’effet "élitiste" de l’élection ? Quelle est l’influence de la politique locale sur le profil des membres composant cette commission locale ?

Héloïse Nez, « Nature et légitimités des savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif. Une enquête ethnographique à Paris », Sociologie 2011/4 (Vol. 2), pp. 387-404.

Les expériences de démocratie participative posent la question des savoirs citoyens, en opposition aux savoirs des experts et des élus. Dans le domaine de l’urbanisme, précisez la nature de ces savoirs citoyens permet de légitimer les processus participatifs en montrant la plus-value qu’apporte la participation des citoyens à l’élaboration ou la construction du projet urbain. L’autrice classe ces savoirs citoyens en trois catégories : le savoir d’usage, lié à une expérience d’habitant, le savoir professionnel « diffus », c’est-à-dire la réutilisation d’un savoir appris dans sa sphère professionnelle au cours d’un processus participatif, et enfin le savoir militant, qui repose une connaissance du milieu politique et des rapports de force. Appuyée par une enquête de terrain à Paris, la construction de ces trois idéaux-types permet aussi de montrer que tous ces savoirs ne se valent pas lors d’un processus participatif. L’intérêt de cet article réside également dans la distinction que l’autrice fait entre savoir individuel et savoir collectif, le deuxième se construisant au cours de l’expérience de participation grâce au travail en groupe.

Les expériences de démocratie participative posent la question des savoirs citoyens, en opposition aux savoirs des experts et des élus. Dans le domaine de l’urbanisme, précisez la nature de ces savoirs citoyens permet de légitimer les processus participatifs en montrant la plus-value qu’apporte la participation des citoyens à l’élaboration ou la construction du projet urbain. L’autrice classe ces savoirs citoyens en trois catégories : le savoir d’usage, lié à une expérience d’habitant, le savoir professionnel « diffus », c’est-à-dire la réutilisation d’un savoir appris dans sa sphère professionnelle au cours d’un processus participatif, et enfin le savoir militant, qui repose une connaissance du milieu politique et des rapports de force. Appuyée par une enquête de terrain à Paris, la construction de ces trois idéaux-types permet aussi de montrer que tous ces savoirs ne se valent pas lors d’un processus participatif. L’intérêt de cet article réside également dans la distinction que l’autrice fait entre savoir individuel et savoir collectif, le deuxième se construisant au cours de l’expérience de participation grâce au travail en groupe.

Dimitri Courant, « Les assemblée citoyenne en Irlande », La Vie des Idées, 2019.

Les assemblées citoyennes en Irlande ont permis la légalisation du mariage homosexuelle et de l’avortement. C’est les premières assemblées citoyennes ayant débouchée sur de véritable changement constitutionnel. Comment se sont-elles déroulées ? L’article revient en détail sur l’organisation et le déroulée des processus participatifs ayant tous deux abouti à des référendums. Considérés comme des succès en termes d’innovation démocratique permettant de le « rendre gouvernables des situations bloqués », les assemblées irlandaises sont néanmoins à nuancer sur certains points. L’auteur montre notamment que le choix des thèmes délibérées dans ces assemblées et la décision de soumettre les conclusions des assemblées au référendum restent dans les mains des élus.

Les assemblées citoyennes en Irlande ont permis la légalisation du mariage homosexuelle et de l’avortement. C’est les premières assemblées citoyennes ayant débouchée sur de véritable changement constitutionnel. Comment se sont-elles déroulées ? L’article revient en détail sur l’organisation et le déroulée des processus participatifs ayant tous deux abouti à des référendums. Considérés comme des succès en termes d’innovation démocratique permettant de le « rendre gouvernables des situations bloqués », les assemblées irlandaises sont néanmoins à nuancer sur certains points. L’auteur montre notamment que le choix des thèmes délibérées dans ces assemblées et la décision de soumettre les conclusions des assemblées au référendum restent dans les mains des élus.

Revue Participations 2011/1 (N°1)

Revue Participations 2011/1 (N°1)

La revue Participations contribue à l'étude de la démocratie participative. Ce premier numéro, sorti en 2011, permet de brosser le sujet de manière sous divers angles : études urbaines, participation en ligne, démocratie environnementale...

L'ensemble des articles de ce premier numéro de la revue sont disponibles en cliquant ici.

Annunziata Rocio, « Participer dans les scènes ritualisées du pouvoir. La Banca Abierta et le Concejo en los Barrios en Argentine », Participations, 2015/1 (N° 11), p. 145-165.

Les expériences des Banca Abierta et du Concejo en los Barrios en Argentine diffèrent des expériences de participation habituelles en ce qu’elles permettent d’inclurent des citoyens ordinaires dans des sphères de pouvoirs traditionnelles. La première inclue la présence d’un citoyen ordinaire dans les conseils municipaux, pouvant faire remonter un problème et la seconde oblige le conseil municipal à se déplacer dans le quartier concerné par les questions qu’il traite lors de telle ou telle séance, permettant aux citoyens d’assister aux séances.

Les expériences des Banca Abierta et du Concejo en los Barrios en Argentine diffèrent des expériences de participation habituelles en ce qu’elles permettent d’inclurent des citoyens ordinaires dans des sphères de pouvoirs traditionnelles. La première inclue la présence d’un citoyen ordinaire dans les conseils municipaux, pouvant faire remonter un problème et la seconde oblige le conseil municipal à se déplacer dans le quartier concerné par les questions qu’il traite lors de telle ou telle séance, permettant aux citoyens d’assister aux séances.

L’article ne cherche pas à mesurer l’impact de ces mécanismes de participation, mais davantage à en présenter la singularité et l’inscription de ces dispositifs dans ce qu’on appelle la « politique de la présence ». Ces outils, en incluant les citoyens dans les sphères traditionnelles du pouvoir, permettent de transformer les élus en élus-citoyens, leur conférant une nouvelle légitimité. Cet article propose ainsi de réinterroger la frontière entre participation et représentation et de mettre en évidence un nouveau type de légitimité « de proximité ».

Sherry R. Arnstein, « A Ladder of citizen participation », Journal of American Institute of Planners n°35/4, 1969, pp.216-224.

« A Ladder of citizen participation » est un article de la consultante américaine Sherry R. Arnstein, publié en 1969. Arnstein y élabore une échelle de la participation distinguant huit niveaux de participation. Cette échelle sert souvent, encore aujourd’hui, de cadre de référence pour évaluer la façon dont les pouvoirs publics informent les citoyens et leur permet de participer aux prises de décisions.

« A Ladder of citizen participation » est un article de la consultante américaine Sherry R. Arnstein, publié en 1969. Arnstein y élabore une échelle de la participation distinguant huit niveaux de participation. Cette échelle sert souvent, encore aujourd’hui, de cadre de référence pour évaluer la façon dont les pouvoirs publics informent les citoyens et leur permet de participer aux prises de décisions.

Les deux premiers stades, la manipulation et la thérapie, sont ce qu’Arnstein appelle des niveaux de non-participation, c’est-à-dire qu’ils ne visent pas à faire participer ou informer les habitants, mais à les informer de manière biaisée (manipulation) ou à traiter des problèmes annexes au lieu d’aborder les vrais enjeux (thérapie). Les trois niveaux supérieurs sont considérés par Arnstein comme des niveaux de « coopération symbolique ». Les citoyens peuvent être soit simplement informés des projets en cours (information), soit consultés via des enquêtes ou des réunions publiques (consultation). Le dernier niveau de coopération symbolique est la conciliation, où certains habitants peuvent avoir une influence sur la réalisation des projets en ayant accès aux organes de décisions. Enfin, les trois derniers niveaux sont des niveaux où le pouvoir des citoyens est effectif. Ce pouvoir effectif peut se matérialiser par un partenariat, lors duquel la prise de décision se fait au travers d’une négociation entre pouvoirs publics et citoyens, par une délégation du pouvoir central vers une communauté locale concernant la conception réalisation d’un programme, ou enfin par un contrôle citoyen où un équipement ou un quartier sont gérés de manière autonome par les citoyens.

Léa Billen, « Conseil citoyen et projet urbain à Romainville : la co-construction, à quelles conditions ? », Participation 2019/2 (n°24), pp. 27-55.

Les conseils citoyens, obligatoire depuis 2014 en France dans les quartiers prioritaires, ont pour missions officielles de co-construire la politique de ville et d’appuyer les dynamiques citoyennes. Léa Billen propose d’analyser le rôle du conseil citoyen dans le projet de renouvellement urbain du quartier Gagarine à Romainville, commune situé dans le département de Seine-Saint-Denis. Le conseil citoyen du quartier Gagarine a-t-il vraiment été au cœur d’une démarche de co-construction du projet ? Ou son rôle s’est-il limité à de la consultation sur des éléments techniques et non politiques du projet ? À partir de cette étude du PRU de Gagarine, Léa Billen interroge ensuite la légitimité du conseil citoyen, aux yeux des habitants concernés par le projet et aux yeux des institutions. Remarquant l’absence des collectifs engagés contre le PRU dans le conseil citoyen, l’autrice se penche enfin sur la place accordée à la contestation du projet dans ces conseils citoyens.

Les conseils citoyens, obligatoire depuis 2014 en France dans les quartiers prioritaires, ont pour missions officielles de co-construire la politique de ville et d’appuyer les dynamiques citoyennes. Léa Billen propose d’analyser le rôle du conseil citoyen dans le projet de renouvellement urbain du quartier Gagarine à Romainville, commune situé dans le département de Seine-Saint-Denis. Le conseil citoyen du quartier Gagarine a-t-il vraiment été au cœur d’une démarche de co-construction du projet ? Ou son rôle s’est-il limité à de la consultation sur des éléments techniques et non politiques du projet ? À partir de cette étude du PRU de Gagarine, Léa Billen interroge ensuite la légitimité du conseil citoyen, aux yeux des habitants concernés par le projet et aux yeux des institutions. Remarquant l’absence des collectifs engagés contre le PRU dans le conseil citoyen, l’autrice se penche enfin sur la place accordée à la contestation du projet dans ces conseils citoyens.

Avec Laurence Monnoyer-Smith, Ilaria Casillo et Loïc Blondiaux. Rencontre du 20 février 2020.

Dans cette rencontre, Laurence Monnoyer-Smith, conseillère environnement et climat au Centre national d'études spatiales, Ilaria Casillo, vice-présidente de la Commission nationale du débat public et Loïc Blondiaux, professeur en sciences politiques se penchent sur l’articulation entre les dispositifs participatifs et la démocratie représentative. Ces dispositifs ont-ils un impact sur la décision ? Sur quelles formes de légitimités les « citoyens participants » s’appuient-ils ? Les intervenant·e·s répondent à ces questions, en s’appuyant sur des expériences telles que la convention citoyenne sur le climat.

Marie-Hélène Bacqué & Mohammed Mechmache, « Pour une réforme radicale de la politique de la ville ». Remis en juillet 2013.

Ce rapport est le résultat de la mission menée par Marie-Hélène Bacqué et Mohammed Mechmache sur la participation des habitants dans les quartiers populaires. Les auteurs font état des problèmes que pose la politique de la ville menée jusqu’à maintenant, autant dans le domaine des services publiques, de la rénovation urbaine que dans l’image qu’elle donne des quartiers populaires. Ils prônent ensuite le recours à la participation comme moyen de réformer la politique de la ville.

Ce rapport est le résultat de la mission menée par Marie-Hélène Bacqué et Mohammed Mechmache sur la participation des habitants dans les quartiers populaires. Les auteurs font état des problèmes que pose la politique de la ville menée jusqu’à maintenant, autant dans le domaine des services publiques, de la rénovation urbaine que dans l’image qu’elle donne des quartiers populaires. Ils prônent ensuite le recours à la participation comme moyen de réformer la politique de la ville.

Marie-Hélène Bacqué et Mohammed Mechmache donnent 30 propositions concrètes d’innovations démocratiques (résumées aux pages 62-65), articulées autour de cinq axes. Ils proposent par exemple d’encourager l’interpellation citoyenne en créant une Autorité administrative dédiée, de s’appuyer sur les associations et les collectifs existants pour mettre en place la participation, de réformer la police pour qu’elle redevienne un véritable service public, ou encore mettre en place des dispositifs de codécision. Les propositions s’inspirent parfois d’expériences déjà réalisées à l’étranger ou en France, comme les jurys citoyens.

Un film de Henri Poulain, Julien Goetz et Sylvain Lapoix. Réalisé par Henri Poulain. 90 minutes.

Ce documentaire réinterroge le sens de la démocratie. Il s’attache à montrer que le principe qui guide les régimes politiques d’aujourd’hui n’est pas celui de la démocratie. La démocratie est littéralement le « pouvoir du peuple », ce qui sous-entend l’idée d’égalité de tous dans sa capacité à exercer le pouvoir. Autrement dit, on tend vers la démocratie lorsqu’on reconnaît que la politique peut être exercée par tous.

Ce documentaire réinterroge le sens de la démocratie. Il s’attache à montrer que le principe qui guide les régimes politiques d’aujourd’hui n’est pas celui de la démocratie. La démocratie est littéralement le « pouvoir du peuple », ce qui sous-entend l’idée d’égalité de tous dans sa capacité à exercer le pouvoir. Autrement dit, on tend vers la démocratie lorsqu’on reconnaît que la politique peut être exercée par tous.

Le documentaire présente six expériences institutionnelles et non-institutionnelles qui tentent de se rapprocher de ce principe de différentes façons. L’usine Viome à Thessalonique, gérée par ses ouvriers qui prennent les décisions collectivement, ou encore l’École des Érables à Lièges autogérée par ses élèves, montrent que d’autres formes d’organisations plus égalitaires que celles qui régissent nos régimes politiques actuels sont possibles.

Nous utilisons des cookies pour optimiser ce site web et nos services. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la politique de confidentialité et la politique de cookies.