La place Fontainas comme espace frontière. La production de la ville au regard de la sexualité, du genre, de l’ethnicité et de la classe sociale

"Depuis la rue du Marché au Charbon, une petite rue à pavés parsemée de boutiques et de cafés où se marient les tintements des cloches et le chahut pudique d’une petite venelle, s’ouvre la place Fontainas, une vaste place bruyante et disgracieuse. Celle-ci est située dans la commune de Bruxelles-Ville, à proximité directe du centre-ville, et fait la jonction des boulevards Anspach et Maurice Lemonnier, reliant les quartiers de la Bourse et de la Grand-Place à celui de la gare du Midi.

En l’espace de quelques pas, tout change : le bruit, les odeurs, le décor, les gens. Par ailleurs, sise à la lisière du quartier dit « gay » et du quartier Anneessens, la place Fontainas a été le lieu de multiples actes présumés homophobes, contribuant à la catégoriser (notamment médiatiquement) comme un espace dangereux, particulièrement pour les populations homosexuelles.

En outre, ces catégorisations interviennent dans un espace largement connecté, dans l’imaginaire collectif, aux populations musulmanes, consolidant une association entre cet espace, une population spécifique et certaines caractéristiques socialement dénoncées (comme l’homophobie).

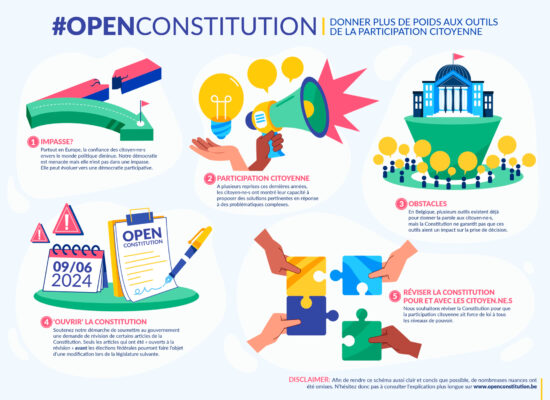

Cette association est d’autant plus solide qu’elle est validée par certains discours politiques. Afin de prévenir et de combattre la discrimination et la violence contre les personnes LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bi., Trans., Inter.), une semaine avant l’édition 2018 de la Belgian Pride, l’ancienne secrétaire d’État fédéral à l’égalité des chances, Zuhal Demir (N-VA), a élaboré un nouveau «Plan d’action interfédéral contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI ». Si un tel plan paraît nécessaire, celui proposé par l’ancien gouvernement fédéral s’inscrit dans une logique sécuritaire et cultive une image monolithique et vulnérabilisante des populations homosexuelles, tout en essentialisant certains groupes jugés plus ou moins homophobes. À titre d’exemple, nous pouvons y lire que « les personnes musulmanes ont une attitude plus négative envers les personnes homosexuelles que les personnes chrétiennes ». Le plan constitue entre autres « les musulmans » comme une population spécifiquement homophobe et cultive la stigmatisation d’un groupe ciblé, sans prise en compte d’autres groupes religieux ou sociaux, ou encore de l’intersection d'éléments tels que la classe sociale ou le genre. Conjointement à une catégorisation de la place Fontainas comme un espace dangereux, le nouveau plan suggère ainsi une approche sécuritaire de la gestion de l’espace public, en y associant une catégorie de personnes dangereuses. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une carte blanche signée par 103 signataires issus des sphères associatives et académiques, suscitant de multiples critiques.

Cet article propose d’approcher cet espace à partir d’une perspective alternative. En opposition à la lecture sécuritaire offerte par le plan, il suggère de recourir à la notion de frontière pour envisager cet espace dans lequel un changement de décor semble s’allier à un changement social-urbain et alimenter un régime de tension. Il entend dépasser les catégorisations simplistes « espaces dangereux/espaces sûrs ; personnes dangereuses/personnes vulnérables», et comprendre, à partir d’une autre catégorisation – celle d’un espace frontière –, les enjeux qui se déploient sur la place et qui permettent de saisir sa conflictualité. Le changement conceptuel et l’apport de la notion de frontière permettront de comprendre l'imbrication des ancrages socio- spatiaux se jouant sur et autour de la place Fontainas, immobilisée entre des espaces à caractères identitaires forts."