Do Agora Yourself !

Agora.Brussels, c’est une histoire étonnante et audacieuse, une expérience qui a redonné une nouvelle tonalité à la démocratie en Région bruxelloise… et au-delà.

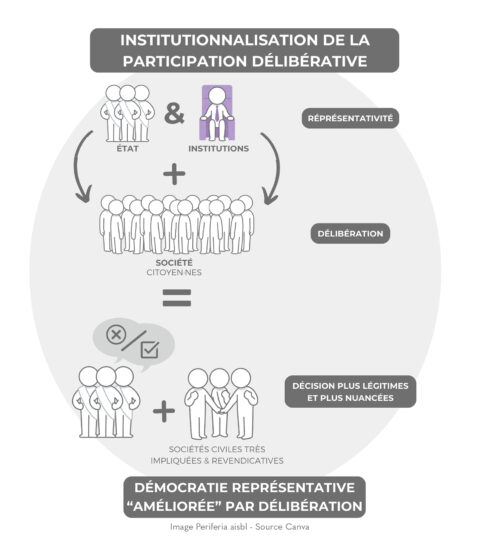

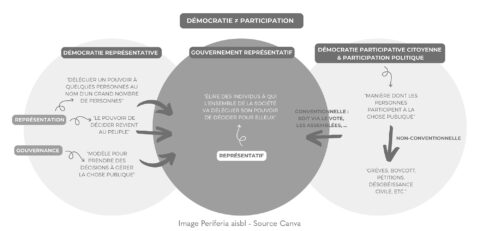

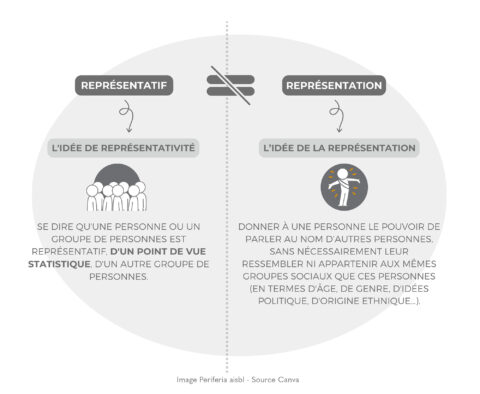

Pendant 5 ans, des citoyen·nes ont créé un mouvement et conçu une autre manière de mettre en œuvre leurs droits politiques : avec un élu, ils et elles ont permis que des propositions d’assemblées citoyennes soient débattues au sein du Parlement.

Un parcours incroyable qui s’est arrêté lors des dernières élections car il s’agissait bien d’une expérimentation pour montrer qu’une autre manière de faire politique était possible.

Si l’expérience s’est arrêtée, la démarche est toujours là et la publication que nous vous partageons en est le résultat. Arriver à raconter cette aventure d’un mouvement, d’assemblées citoyennes et de vie parlementaire a été une véritable recherche collective : recherche des bons mots et de la bonne structure, recherche aussi du sens précis de chaque étape.

Le résultat, c’est un document co-écrit, co-construit, dans lequel des dizaines de personnes se sont impliquées pour raconter, transmettre et donner envie à d’autres citoyen·nes de faire valoir leurs droits politiques.

Découvrez ici la publication et, si vous le souhaitez, la page https://www.agora.brussels/

Vous souhaitez commander la publication papier au prix de 25€ ?

Vous pouvez commander la version papier de la publication Do Agora Yourself ! via notre formulaire en ligne. Veuillez nous renseigner vos informations personnelles telles que votre nom et si besoin, en cas de livraison, votre adresse.

À noter qu'il est aussi possible de commander un exemplaire de la publication en version néerlandaise (dans la limite des stocks disponibles).

La publication Agora est aussi disponible en néerlandais !

"Do Agora Yourself", een praktische gids om projecten in burgerparticipatie vooruit te helpen

De vzw Agora.Brussels is niet meer. Maar wie wil kan zich inspiratie opdoen om het gelopen traject. Ziehier daartoe:

"Do Agora Yourself", een praktische om projecten in burgerparticipatie vooruit te helpen.

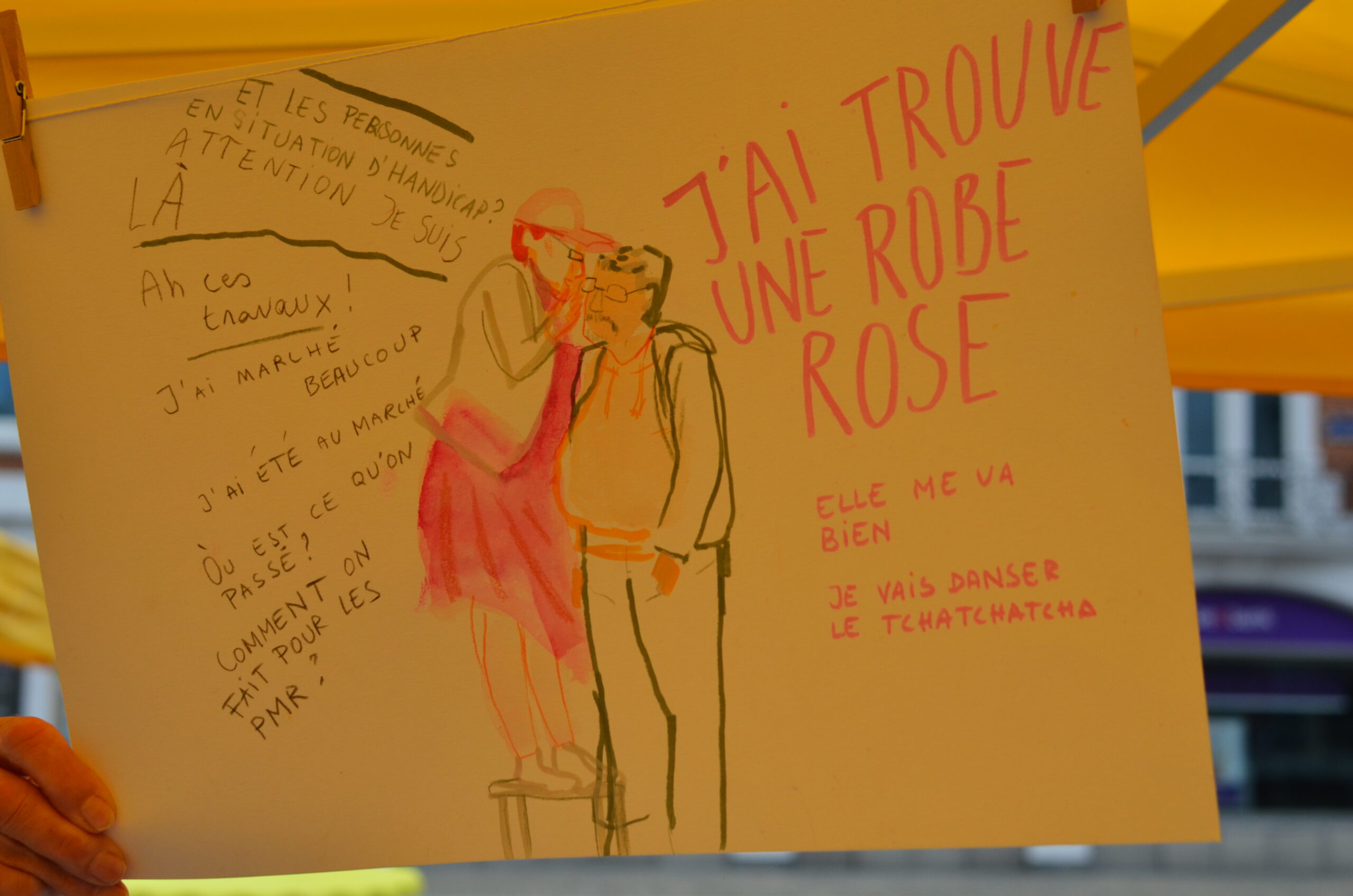

Vertrekkend van het hart van deze beweging, volg een groep burgers die campagne voerden, een verkozene bekwamen, een burgerassemblée georganiseerde et de resulterende voorstellen van Brusselaars verdedigde in het Brussels parlement. Doorloop zes jaar van dit zowel op menselijk als démocratisch vlak gewaagde avontuur. Met de kritische blik van vzw Periferia et enkel Belgische academici.

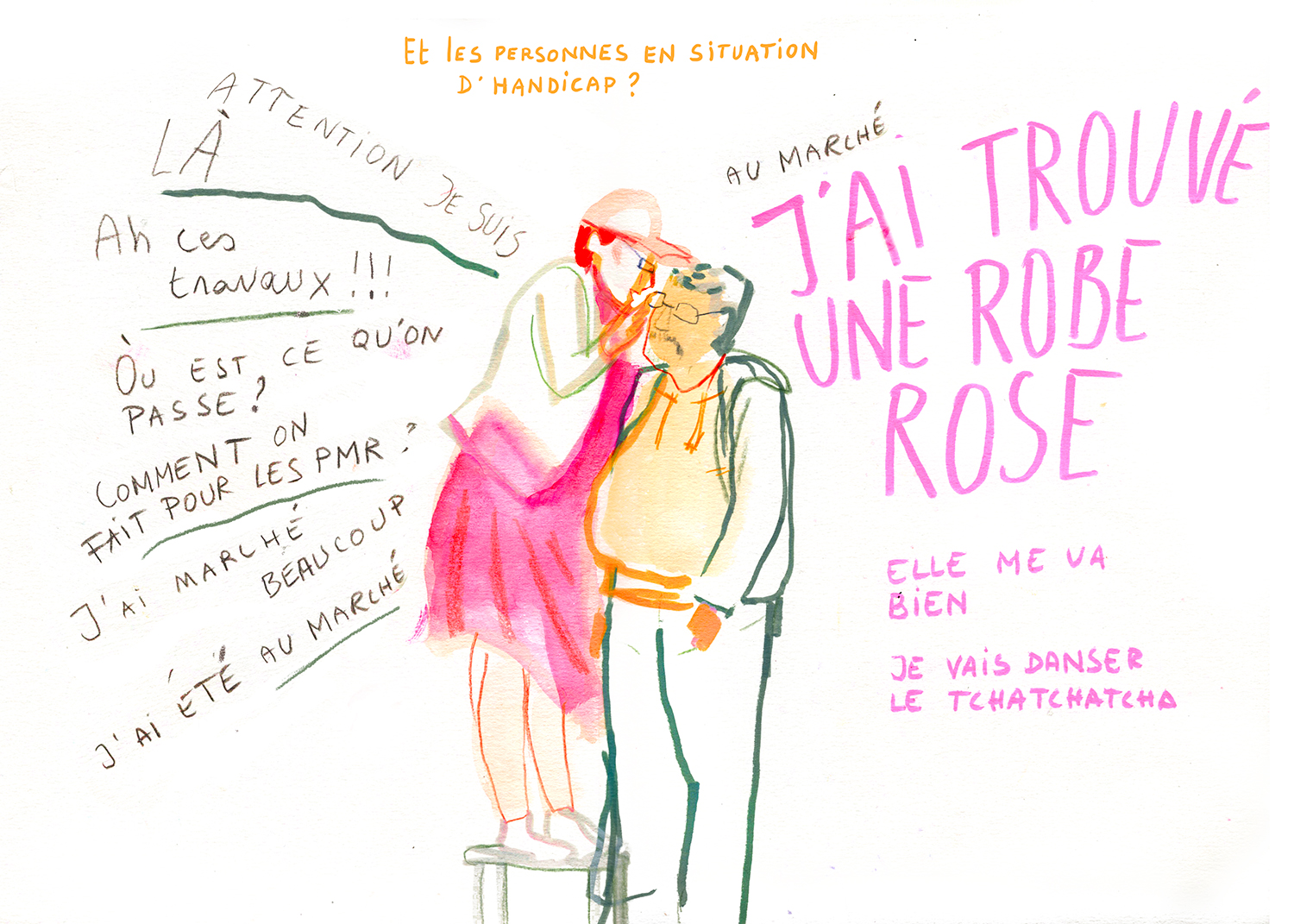

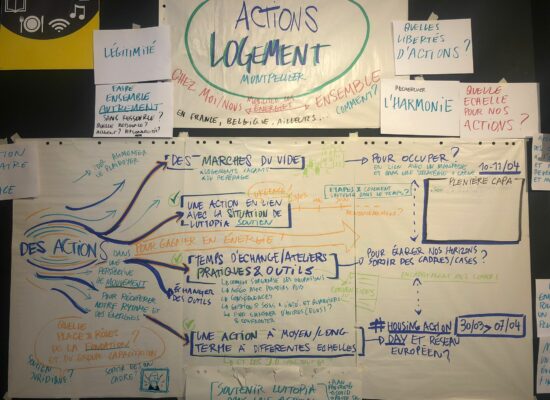

Retrouvez la transcription ci-dessous.

Retrouvez la transcription ci-dessous.